こんにちは、Kです!

私は最近ふと思ったんです。水道光熱費ってありますが、光熱費のオール電化って水は含まれてない。

もし水を含むことが出来れば基本料含め電気代だけしか払わなくても良くなるよね、と。

そんな考えから電気で水のインフラをどうにか出来ないか調べて考えてみることにしました!(もう少し真面目な理由もあるんですが、それは最後に)

結果としては、AWGという技術により電気を使って水を作ることは出来るのですが、コスト観点では余計な費用が増えそうなので実用はまだ難しそう。

ただこのAWGを活用した生活インフラ構築自体は面白いなと思ったので、今回は記事にまとめてみようと思います。どこかの誰かの参考になりましたら嬉しく思います!

AWGって何?仕組みや利点、課題など

私はAWGについて詳しい訳ではありませんので、この章はチャッピーにお願いしたいと思います。

AWGとは?

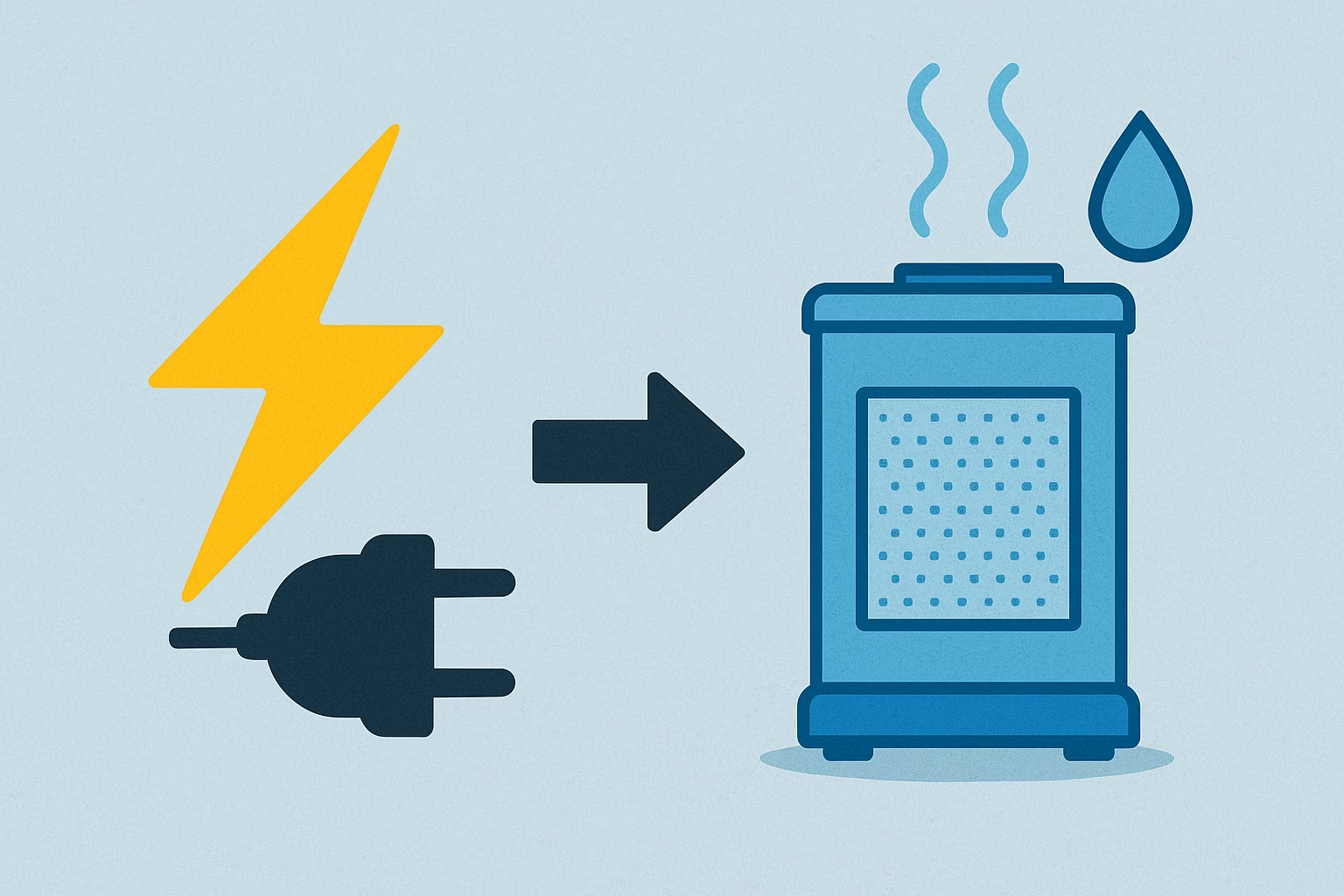

AWGは「Atmospheric Water Generator」の略(大気水生成装置)で、大気中の水蒸気を取り込んで、水に変換する装置。

参考:【コラム】AWGとは何?空気から水を作るAWGの4つの特徴を徹底解説!

主に2つの技術方式がある:

1. 冷却凝縮方式(冷媒式):空気を冷やして水蒸気を結露させる。

2. 吸着方式(湿式乾燥式/吸湿材式):シリカゲルやゼオライトなど吸湿材で水分を吸着させ、それを加熱して水蒸気を放出 → 回収。

参考:空気を水に変えるウォーターサーバー?水テックの最先端「AWG」

仕組み・構成要素

| 工程 | 内容 |

|---|---|

| 空気取入れ | 外気を取り込む。フィルターで大きな埃やゴミを除去。 |

| 加湿/吸湿 | 吸湿材を使う方式では吸着、冷媒式では空気を冷却して相対湿度を露点以下にする。 |

| 水蒸気の凝縮(または放出) | 吸湿材を加熱して水蒸気を取り出すか、冷媒で冷やして結露させる。 |

| 水の収集・ろ過 | 結露水や放出された水蒸気を収集し、複数段のフィルター(活性炭、細菌除去など)で浄化して飲料水に適するようにする。 |

| 排水・廃熱処理 | 冷却方式では冷却コイルの排水やドレン、余分な熱をどう処理するかなど。省エネ設計かどうかが重要。 |

利点・メリット

- インフラに依存しない水の供給:上下水道、ボトル輸送などが困難な地域や災害時に強い。

- 持続可能性・環境負荷の低減:地下水過剰取水、河川・湖沼からの取水による生態影響を避けられる。ペットボトルの使用削減など。

- 災害対策としての利用:断水時や被災地への水供給、緊急展開可能な小型モデルなどの存在。

- 技術の改善余地が大きい:寒冷地でも使える方式、効率の改善、省エネ化、浄化性能などで各社が競争中。

課題・デメリット

- 電力消費が大きい:特に冷却方式では空気を冷却・圧縮するために大量の電力が必要。

- 気候条件の影響:湿度や気温が低いと冷却凝縮方式は結露しにくく、発生水量が下がる。これが寒冷地での課題。吸着方式はこの点で有利。

- 初期コストと維持コスト:装置の導入コスト、フィルター交換、メンテナンスなどがかかる。

- 水の生成量の限界:家庭用だと生成量が少ないものも多い。1日で数リットル〜数十リットル。産業用だともっと大きいけれど、その分装置が大きくなる。

市場動向・将来見通し

- 世界のAWG市場は成長が著しく、**年平均成長率(CAGR)**が二桁、またはその近くで推移するとの予測。

参考:大気水ジェネレーターの市場規模、シェアおよび業界分析、製品タイプ(冷却凝縮および乾燥剤ベース)、アプリケーション(産業、商業、および家庭)、地域予測、2024-2032別 - 市場規模としては、数十億米ドル規模(2023〜2030年)への拡大予測。

参考:「世界の大気水発生器(AWG)市場2023-2030:製品別、用途別」市場調査資料を販売スタート - 地域別では、水不足が深刻な中東・アフリカ、アジア太平洋での需要が高く、特にアジア太平洋地域での成長が見込まれている。

- 技術革新の方向として、吸湿材料の性能向上、エネルギー効率の改善、小型化、省電力化などが重視されている。

参考:空気から飲料水を生成

日本における例・事業・製品

- IZUMIせせらぎ:小型モデルで家庭利用を想定。一日約2〜8L生成。産業用では約50L/日の機器も。吸着方式を採用し、寒冷期でも水生成が可能とされている。

awg-water.jp - エアリス(AIRLITH):冷媒式を使った製品。「家庭用から産業用まで」。一般的なAWGの特徴や利点を製品化して展開中。

airlith.com - サステナウォーター株式会社:インドの技術(吸湿材ベース)と日本の製造技術の組み合わせで、小規模・省エネのAWG装置の商用化を目指している。

参考:大気から水を生成、サステナウォーターが挑む次世代への水資源継承

日本における水インフラの課題とAWGの可能性

日本は水が豊富なので主に海外で需要がありそう&今後も発展が期待できそうな技術ですが、日本でも少しずつ実用化されている様ですね。普及すればいろんな場面で役立つことが考えられそう。

例えば災害時、復旧が1番早いのは電気で、次に水道、ガスになると言われていますよね。今後は労働人口減少に伴い水道の復旧により時間がかかる様になることも想定されます。

また9月も後半にさしかかって危険を感じる様な暑さも落ち着いてきましたが、まだまだ日中は暑い日が続いている今日この頃。暑さで消費する水の量が増え、全国各地でダムや河川からの取水制限が発生するケースも散見されましたよね。今後、災害じゃなくても水に困る場面が出てくる可能性はあります。

そんな事態も見据えて自前で水を確保できる環境を整備するのも選択肢の一つなんじゃないかなと考える様になりました。

現代の日本ではいつでも綺麗な水を使えるのが当たり前となっていますが、それは水道インフラあってのことですからね。

昨今は上下水道管の破損事故も全国各地で多発していますし、そういった事故による上下水道の復旧に時間がかかるケースも増えてくるかもしれません。

なので水道インフラにもしものことがあった場合のバックアッププランを考えてことも大事。少子化や東京一極集中によって郊外の人口が減少し、今後生活インフラを維持するのが難しくなる地域もあるはずですからね。

水インフラの現実的な解

現状はコスト(導入費用、消耗品、メンテナンス、消費電力など)や設置スペース的な問題により、全ての生活用水をAWGで賄うのは難しい。

AWGはまだ発展途上の技術なので、この辺りの問題は将来的にある程度解消されるかもしれませんが、近々すぐには難しいでしょう。

なので現状は、AWGは非常時にのみ使用し、普段は水道を使用する形にするか、

飲料水など綺麗な水を必要とする部分にのみAWGを活用し、他は雨水やそれを浄水したものを利用する(=水道を使わない)、というのが現実的な解なのかなと考えます。

AWGだけで全ての生活用水を賄える様になれば良いんですけどね。

もし多くの家庭がAWGを使う様になれば、日本の多湿な夏ももう少しマシになるかもしれませんし!笑

一方、冬の乾燥はより酷くなりそうですが...笑

結論:真のオール電化を実現するにはAWGだけでは不十分

上記の通り、まだAWG単体では水インフラを賄うことは出来ないので、真のオール電化を実現するのはAWGだけでは不十分です。

さらにAWGの技術が進歩して上記の問題がクリアされた場合、上水道を電気に置き換えることはできますが、下水道を含む生活インフラを電気にするためには、まだ下水処理をどうするかを考える必要があります。

ただ下水を電気に置き換えることはできなさそうで、現状浄化槽を設置するくらいしか方法がないみたいですね。なので下水は配管が壊れない限りは大丈夫と信じて排泄するしかない笑

何とかなりませんかね。

とは言え、上水道を電気で賄うことはできるので、命に関わる最低限のインフラを電気で実現することはできるということです!

これはもしもの時、一つの希望になるんじゃないでしょうか。今後に期待したいものです。

おわりに

ということで、今回は真のオール電化を実現する水生成技術AWGについて、私の考えも併せて紹介させていただきました!

現実的にはまだ課題も多く実用品として普及するのはまだ先かなと思いますが、未来がありそうな技術ですよね!

不確実性の高くなった昨今、あらゆる問題を自分で解決する力が無いと生きていけない時代になってきているのかなと考えています。

生活インフラもそうですが、食料の問題もあります。世界的に見ればここまで食に豊かな国は少なく、間違いなく日本は恵まれています。

ただ皆さんも知っての通り、日本の食料自給率は低く、多くの食料を海外からの輸入に頼っています。その輸入が途切れた瞬間、日本は瞬く間に飢餓の国になるでしょう。

生活インフラも含め、自分や周囲の大切な人を守るため、色々と考えて生きていかないといけないんだろうなと思い、共有の意味も込めて記事を書かせていただきました。

なので農業始めた方が良いのかな、と思ったり。虫が得意じゃないので積極的にやりたくは無いんですが...笑

今後も真面目なことから不真面目なことまで、生活に関わるアレやこれやを発信していきたいと考えていますのでM&K Lifeをよろしくお願いします!ではまた〜